これまで虫歯によって神経が蝕まれたり、歯の根に病巣が広がると抜歯の対象となっていましたが、根管治療によって歯を残せる可能性は飛躍的に高まりました。今では、すぐに抜歯を提案する歯科医院は少なくなっていると感じます。

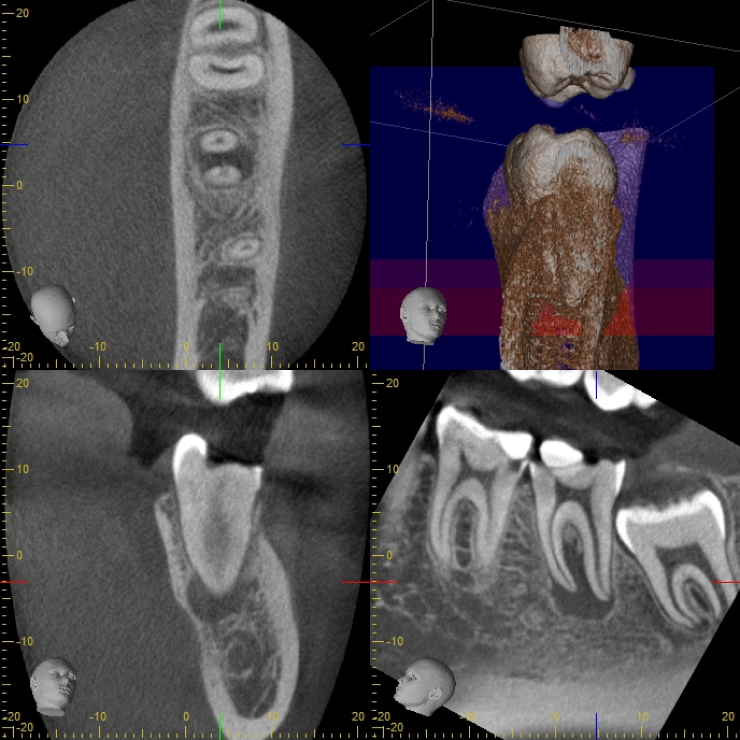

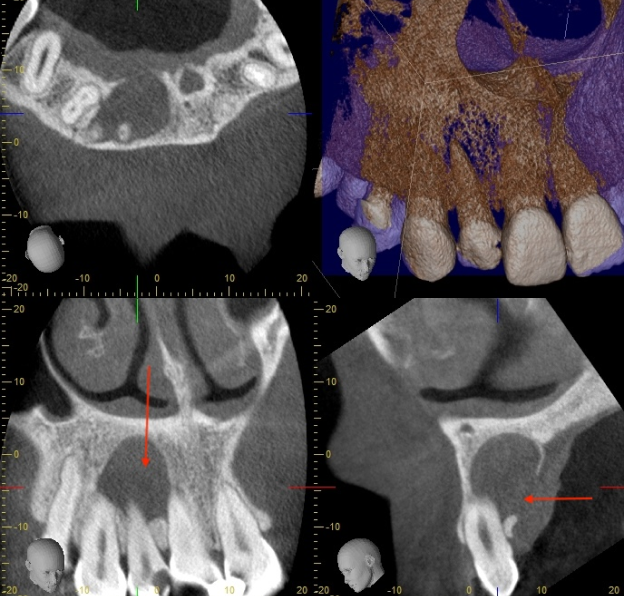

一方で、歯を残すことが目的になり、根管治療のやり直しが必要なケースが増えてきているのも事実です。写真をご覧ください。根管治療を行った歯の根に炎症が起こり、根尖病変ができています。(画像白丸の部分)

根管治療が不十分で、原因となる細菌が根管内に残存したまま治療を終了してしまったことによって起こった問題であると考えられます。そこで「また根管治療をすれば残せる」と思ったかもしれませんが、1度根管治療を行うと歯質を大幅に失うため、残せたとしても歯が割れてしまうなど結果として歯を失うことに繋がる可能性もあるのです。

そのため、1回目の根管治療を確実に行うことが、再根管治療を防ぎ、歯を長持ちさせることに繋がるのです。当院が行う精密根管治療は、治療後に再度問題が発生しにくい状態を目標としています。歯を残すだけでなく、問題が起こらずに長持ちする。目先の”残す”ということにフォーカスするのではなく、長期的に良好な予後を獲得することを目的としています。

では長期的に良好な予後を獲得するためには何が必要なのでしょうか。 特にこだわっている項目は以下の3つです。

これらの3つのポイントが達成されて、初めて良好な予後を獲得することに繋がると考えています。よりこだわりを理解していただくために、それぞれについて簡単にご説明します。

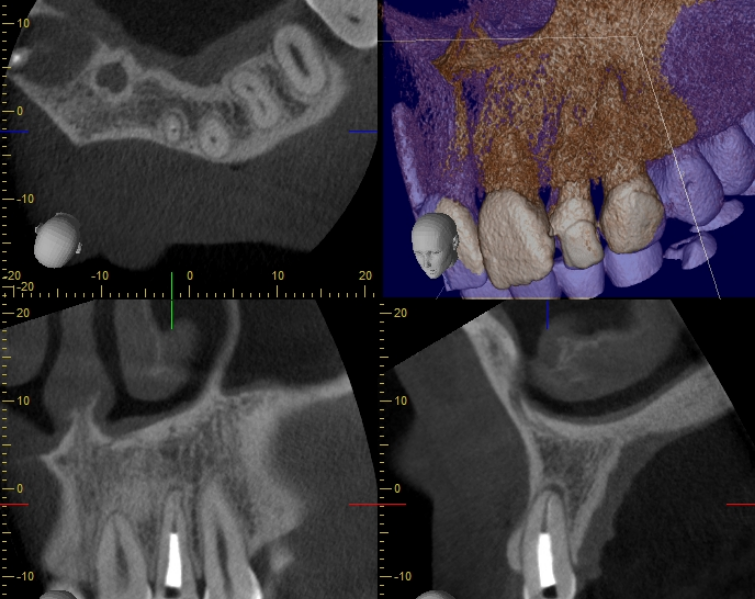

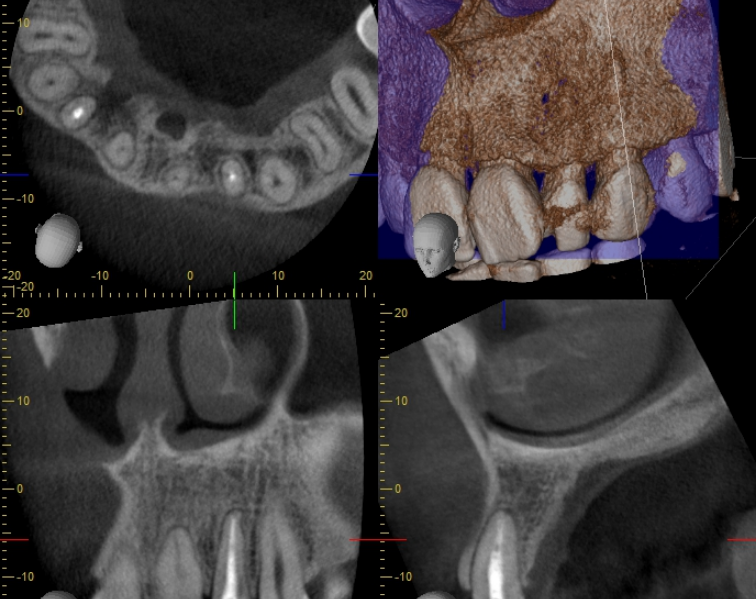

通常のレントゲンだけでは得られる情報に限界がありす。その限界は「平面であるか立体か」です。 歯を立体的に見るためにはCTが役立ちます。様々な角度から口腔内の状態を確認することができるため、以下のようなことがわかります。

CTを用いることで、平面では得られない情報が立体的に得られるため、より多くの情報から診査診断を行うことができます。

根管治療は細菌との戦いです。細菌を徹底して除去するために必要な機材などを用いて、治療を進めていく必要があります。そのために当院が徹底した細菌の除去をするために導入している機材や取り組みをご説明致します。

こだわりの実現のためには、保険診療のルールで決められていない自由診療の道具や材料を使わなければなりません。では、保険診療と自由診療で何が違うのでしょうか。わかりやすく下記に示します。

| 保険の根管治療 | 自由診療の根管治療 |

|---|---|

| 防湿 | |

| × | ラバーダムやZOO |

| マイクロ | |

| × | ◯ |

| 特殊薬剤 | |

| × | ◯ |

| 根管洗浄 | |

| Naocl、過酸化水素 | EDTA、Naocl、クロルヘキシジン |

| 使用器具 | |

| 旧来の器具 (ステンレス) |

最先端の器具 (ニッケルチタンファイル) |

| 根管充填剤 | |

| ガッタパーチャ (ゴム状の樹脂) |

MTAセメント (殺菌作用あり) |

| 仮歯 | |

| × (前歯のみ◯) |

◯ |

| 詰め物・被せ物 | |

| 保険のみ (希望により自費も可) |

自費 |

| 通院期間 | |

| 1回の治療時間が短く、 来院回数が多くなる |

1回の治療時間が十分で 数回の来院で済む |

| 成功率 | |

| 低い (再発率が高い) |

高い (再発率が低い) |

| 再治療 | |

| あり | なし (外科的歯内処置あり) |

| 歯の寿命 | |

| 短くなる | 長くなる |

| 支払い方法 | |

| 現金のみ | 現金、クレジット ※5万円以上の場合 |

| 医療費控除 | |

| ◯ | ◯ |

| CT代 | |

| 別途 | 込み |

この表だけではあまりイメージができないかもしれないので、下記に具体例をご紹介します。

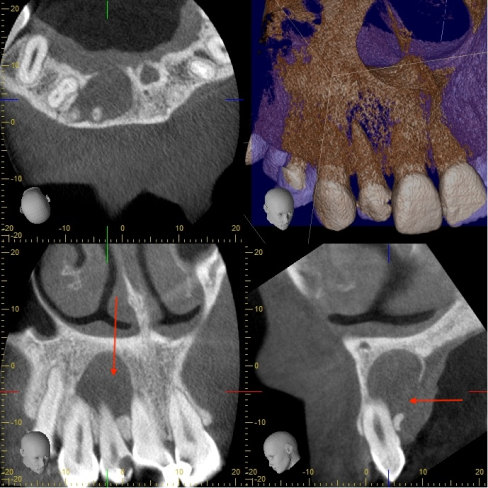

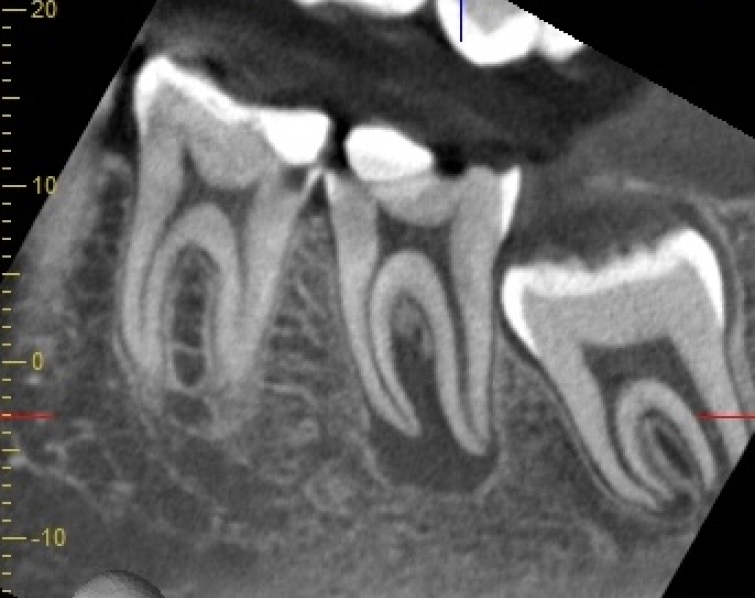

CTの赤い矢印の部分を見てもらうと空洞のようになっているのがわかるかと思います。これは根の先端で炎症が起こることで骨が溶かされてしまい、根尖病巣となってしまったことを意味しています。また、左側の2番目の歯は歯の神経が失活している状態であることもわかりました。これを改善し、歯を残すことを目的に根管治療を行うことになりました。

すぐに根管治療をを始めるのではなく、虫歯治療を行い、コンポジットレジン修復をしてから根管治療を行いました。その理由は、虫歯が残っていると、根管治療中に残っている虫歯から感染してしまう可能性があるからです。このひと手間をかけることによって、治療の成果が大きく変わると言えるでしょう。

Before(初診時)

During(経過観察時)

After(治療後4ヶ月)

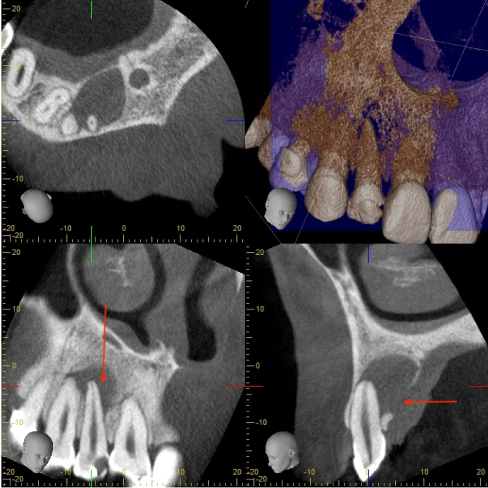

術前からのCTを並べました。根尖病変の縮小が認められ、更に左下の画像を見ていただけると、途切れていた線がつながっていくのがわかると思います。適切な根管治療を行うことによって、これだけ大きい根尖病巣も治癒させることができる証明となります。

After(治療後4ヶ月)

After(更に半年経過)

治療後から更に半年経過すると、骨まで完璧に回復させることができました。本来ここまで大きな病巣があり、骨が溶かされてしまうと抜歯を宣告されてしまったり、歯根端切除術(外科的歯内療法)を提案されることがありますが、通常の根管治療でも丁寧にきちんと治療を行うことで抜歯や外科治療を回避し、治癒させることが可能です。

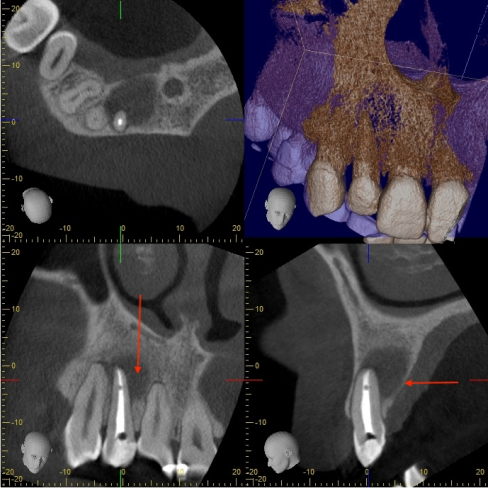

虫歯の放置により歯髄が失活してしまい、根尖病変が確認できます。

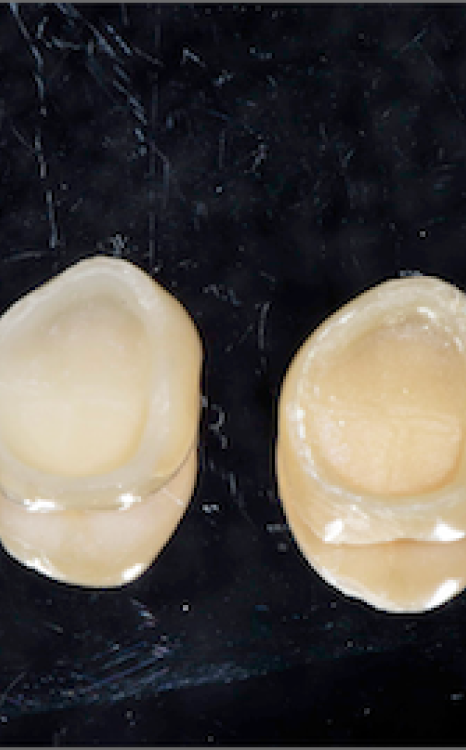

まずは抜髄治療及び感染根管治療をしました。 根管治療後、仮根管充填をおこない根尖病変の消失を待つことにしました。根尖病変の減少が認められたため、MTAにて根管充填を行いました。根管充填後、補綴を行いました。 補綴物はマイクロスコープ下で適合性を確認しています。どれだけ治療を丁寧に行っても、補綴物の適合性が悪いと、再発のリスクが高まってしまいます。 最後の最後まで妥協せずに治療することが根管治療には求められます。

Before

After

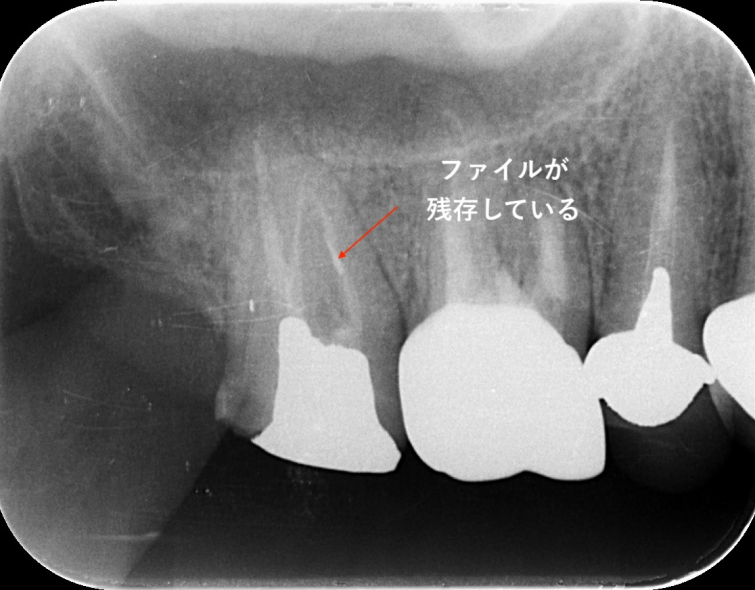

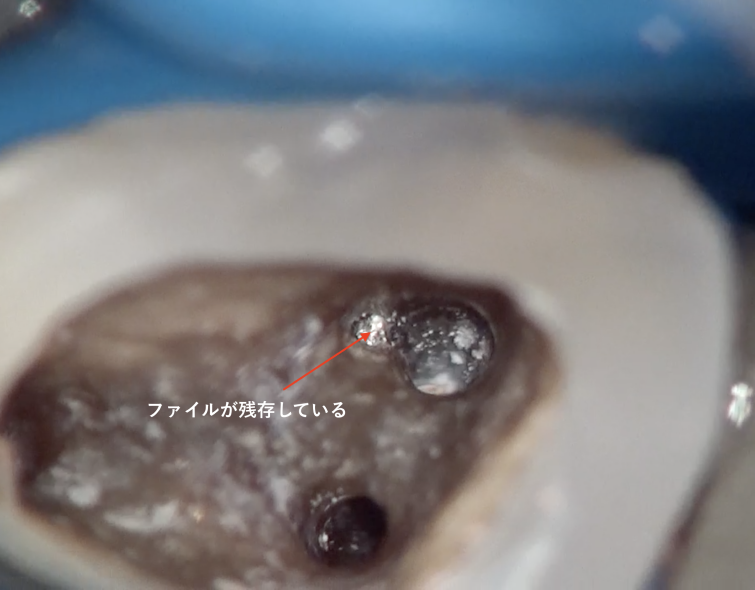

保険の治療器具は自由診療の器具に比べて弾性がないため、折れやすいのが事実です。

この写真のように折れた器具が根管内に残ったまま治療が終了していることは多々あります。このようなトラブルを起こさないためにも自由診療を検討する必要があるのです。

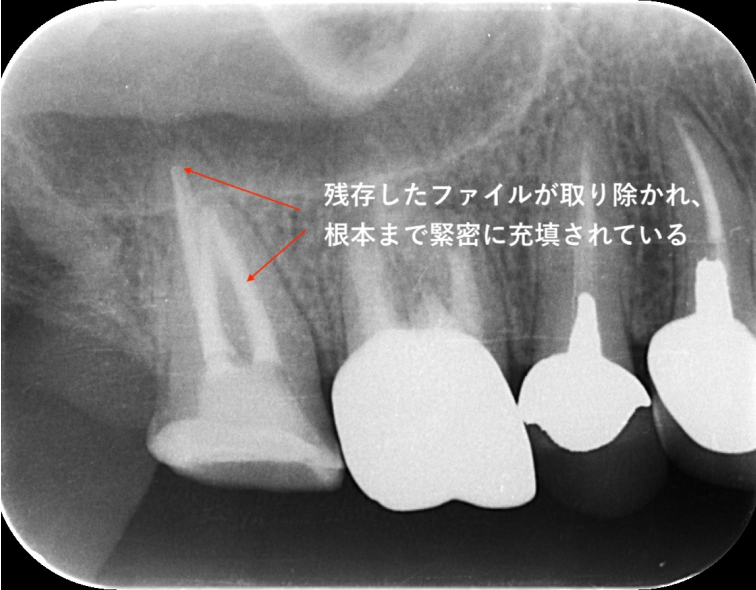

もしこのファイルが除去できる場合は、以下の症例のように残存ファイルを除去していきます。

Before

After

根管治療後に歯根に材料を詰めることを根管充填と言います。この根管充填が緊密に行われていないと再発する可能性が高まるのですが、自由診療のMTAセメントは材料が膨張したり殺菌作用がある、水分があってもしっかり固まるのに対して、保険診療のガッタパーチャポイントはシーラーと呼ばれる材料を塗って封鎖するのですが、そのシーラーが固まる際に収縮してしまいます。そのため、物理的な隙間が生まれてしまい、再発してしまうリスクが根管内に残存してしまうことに繋がってしまいます。

これらのリスクを考慮して、自由診療の根管治療をご提案しております。最終的には患者さんの判断になりますが、より長く歯を持たせるために最善の治療方法があることをお伝えさせていただいております。

どれだけ精密に根管治療を行ったとしても、改善されない症例が一定数あります。 経過観察をしても治癒の傾向が見られない場合には、外科的なアプローチを行うケースがあります。歯の上からではなく、歯の根からアプローチし、歯の先端と病変を摘出することで、予後不良の根尖性歯周炎を治癒に導くことができます。この治療を「歯根端切除術(外科的歯内療法)」と言います。詳しくは別のページで解説していますので、そちらをご覧ください。

歯根端切除術抜歯を宣告されてしまったが、歯を残す道を模索したい。

診断結果に納得できておらず、治療に踏み出すことができない。

治療を行ったのに繰り返し再発してしまい、悩んでいる。

このような方はセカンドオピニオンをご活用ください。

どこで治療をするかも大切ですが、一番重要なのは患者さんご自身がどのような状態で、どのような処置が必要なのかを知ることです。

当院では検査を通して問題を明らかにし、患者さんの価値観を尊重しながら、選択できるベストな治療方法をご提案致します。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30 - 13:00 | |||||||

| 14:30 - 18:00 |

休診日: 日・祝

〒432-8038 静岡県浜松市中央区西伊場町61-19